-

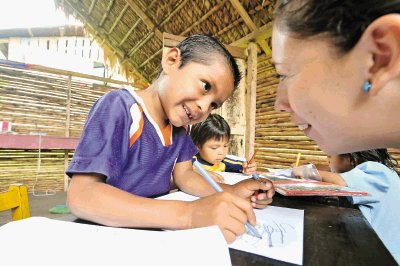

Los hijos de Elizabeht Sanabria viven en la comunidad de Quetzal y todos asisten a la escuela. Fotos: Alexánder Otárola

Los hijos de Elizabeht Sanabria viven en la comunidad de Quetzal y todos asisten a la escuela. Fotos: Alexánder Otárola -

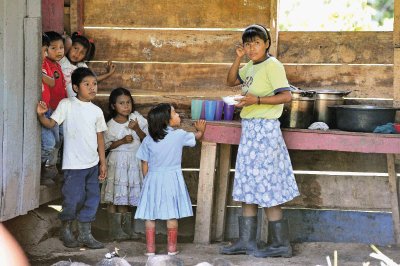

Merito Aguilar (camisa azul), Bernabeth Aguilar Aguilar (de celeste) y Windreth Aguilar (de amarillo).

Merito Aguilar (camisa azul), Bernabeth Aguilar Aguilar (de celeste) y Windreth Aguilar (de amarillo). -

Carlos Pineda señala el sitio donde los maestros e indígenas deben cruzar el río Chirripó.

Carlos Pineda señala el sitio donde los maestros e indígenas deben cruzar el río Chirripó. -

Niños hacen fila en el comedor escolar de Blori Ña para almorzar antes de irse a la casa.

Niños hacen fila en el comedor escolar de Blori Ña para almorzar antes de irse a la casa. -

Caleb Salazar, de seis años, esculpe con un machete el farol que utilizará hoy en el desfile de la Independencia.

Caleb Salazar, de seis años, esculpe con un machete el farol que utilizará hoy en el desfile de la Independencia. -

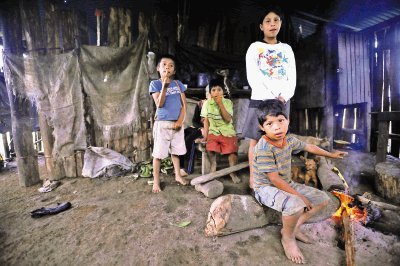

Priscilla Aguilar mantiene a seis hijos en su humilde casa en Blori Ña.

Priscilla Aguilar mantiene a seis hijos en su humilde casa en Blori Ña. -

Neblina en las montañas de Chirripó luego de un aguacero con rayería.

Neblina en las montañas de Chirripó luego de un aguacero con rayería. -

Hay que cruzar un río para llegar hasta la comunidad de Blori Ña.

Hay que cruzar un río para llegar hasta la comunidad de Blori Ña.

Erick Carvajal M.

ecarvajal@aldia.co.cr

Chirripó.- Un día sin refrigeradora, televisión, agua potable, autobuses, computadoras... para nosotros sería un caos, pero para los cabécares es su vida de todos los días.

Eso pensé cuando bajaba, el 2 de setiembre pasado, en medio de la montaña, a la comunidad de Blori Ña, ubicada en las márgenes del río Chirripó.

Un día antes, tras 150 kilómetros en carro, desde San José, y tres horas caminando, llegamos a Quetzal, punto de partida a 62 pueblos metidos en la montaña.

Quetzal, una ciudad

“Bienvenidos, aquí se pueden quedar”, fue lo primero que nos dijo Elberth Mora, maestro de la escuela de Quetzal, con ocho años de experiencia. Son las 10 a.m.

Quetzal es para los cabécares como una ciudad. Escuela, telesecundaria, ambas con internet vía satélite, y una pulpería.

“Los centros educativos necesitan apoyo. Se nombran maestros sin infraestructura ni material educativo”, comentó Mora.

La escuela no solo educa también alimenta, y eso es un imán para niños y jóvenes. “Sobrevivir aquí es fácil, pero vivir dignamente es difícil”, sostuvo Mora.

La mayoría de familias viven en ranchos hechos de caña brava y con techos de paja.

“Muchos tienen agua, pero no es potable. Aquí, en todo, estamos en cero”, dijo Mora.

Rumbo a Blori Ña

Al día siguiente, Fernando Martínez, quien tiene 22 años y cursa el octavo año en la telesecundaria de Quetzal, nos guió hasta Blori Ña.

Él desea ir a la universidad. Quiere ser maestro o carpintero.

Ve en la educación la única forma de salir adelante, pero el camino hacia esa meta es incierto.

No por falta de ganas, sino porque su padre murió hace unos años y ahora debe cuidar a sus hermanos.

Su mayor preocupación es cuando termine el colegio.

“Después, ¿qué hago?”, me preguntó mientras caminábamos hacia Blori Ña.

Para él, llegar a esa comunidad era un asunto de 40 minutos, corriendo, en medio de un trillo de barro y mortales guindos.

En Chirripó, las distancias se miden así, caminando. Pero una cosa es la velocidad de los cabécares y otra la de nosotros.

Martínez vive en el pueblo de Shuke Bachari, a una hora y media de Quetzal.

En ese punto del camino nosotros nos habíamos caído unas 20 veces y Fernando ninguna. Caminábamos tan lento, que para él eso era un paseo de domingo alrededor del parque.

En medio de una curva quedamos con la boca abierta. Las montañas se abrieron y mostraron toda su belleza.

A lo lejos, alcanzamos a ver un manchón blanco que, según Fernando, es una catarata de varios metros de altura. Cerca de ella, también logramos ver el resplandor de una piedra inmensa. Sitios especiales para los cabécares.

“Llegamos cerca de la catarata pero no seguimos más porque se nubla y llueve mucho”, dijo.

Escuela de 20 años

Caminamos tres horas para llegar hasta Blori Ña. Luego del descenso, hay que pasar un río y tierras sembradas de banano.

El centro del pueblo es la escuela. Al frente está la casa del maestro, a un lado el comedor y el kinder. Alrededor, los ranchos donde viven las familias.

Fue fundada hace 20 años, pero ese no es el mismo tiempo que tiene la educación en toda la zona.

“La enseñanza aquí es más joven. Hay otras escuelas que apenas tienen cinco años de fundadas”, dijo Carlos Pineda, director de las dos aulas y el kinder.

Él vive con dos maestros más en una casa de madera que se está cayendo y tiene hendijas por donde entra cualquier serpiente.

Blori Ña tiene una población estudiantil de 52 alumnos y lucha contra el ausentismo.

“Trabajan en las cosechas, maíz o frijol, y por eso no hay un proceso de enseñanza continuo”, comentó Pineda, mientras en una de las aulas un equipo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendía a varios indígenas.

Caña, paja, pobreza

Las familias en Chirripó son muy pobres. En medio de la caña de sus casas, se pasa el frío de la montaña.

Ellos tratan de luchar contra él, envueltos en sacos de gangoche y acostados en camas, hechas también, de caña.

Las familias siembran frijoles, yuca y maíz. Deben sacar el producto hasta Quetzal o Grano de Oro. Pero allí, por un kilo de frijoles les pagan ¢300, un precio ridículo para el esfuerzo que hacen.

“Cuesta mucho producirlo y cuando hace verano sacamos unos cinco quintales”, dijo José Eladio Payán, de 60 años.

Afirmó que lo que necesitan es mejorar el camino para poder sacar sus productos.

“Es también, ocupamos que nos paguen mejor por nuestros productos”, expresó.

Ayuda a sembrar

Los nubarrones se ven encima de la montaña. Las clases terminan pasado el mediodía, luego de que los niños comen.

Adolfo García, de 11 años, ya iba para su casa, pero se acercó a nosotros por curiosidad. Cursa el segundo año.

Sus padres fallecieron cuando era pequeño y vive con su abuelo.

Tiene una voz dulce, tres hermanos y ayuda a su familia a sembrar maíz, frijol, yuca y pejibaye.

“Me gusta estudiar, siempre vengo a la escuela y sé leer más o menos. Quiero seguir adelante”, comentó el pequeño mientras las cigarras cantaban al fondo de la espesa montaña.

Lixni Uzaga, maestra de kinder en Blori Ña, dijo que los resultados en los niños se están viendo este año.

“No es lo mismo que entren directo a la escuela, ahora con el kinder, llegan con más destrezas a primaria”, manifestó la educadora.

Héroes de la montaña

La noche llegó acompañada de un silencio envidiable. La oscuridad es impenetrable y un ejército de zancudos nos atacó en la casa de los maestros.

Además de ellos y nosotros, un grupo de cinco personas más, de la CCSS, dormimos bajo el mismo techo. Acostados en el suelo.

Lo único que le pedíamos a los dioses es que no entrara una serpiente o un alacrán.

A la mañana siguiente, emprendimos el regreso a Quetzal. Íbamos tranquilos. Eran más de seis kilómetros de cuesta y por dicha unos caballos nos llevaron la carga.

Sino, todavía estaríamos caminando por la montaña.

Tomamos un trillo para bordear la peor de las subidas.

Caminábamos 10 minutos y descansamos 15.

Una vara de caña me ayudaba a no caerme.

A cada paso pensaba en los héroes que son todos: indígenas, maestros, enfermeros y doctores.

Caminan grandes distancias para sembrar, llegar a educar o atender a enfermos.

Les aseguró que no sé si yo lo haría. Atrás dejamos la montaña, los ranchos, pero les digo que nunca voy a olvidarlos.

Uno de los últimos Jawa

Rafael García no sabe cuántos años tiene. Es uno de los pocos Jawa (persona que estudió las técnicas de curación natural) que quedan y vive en la comunidad de Blori Ña, en las márgenes del río Chirripó.

Habita en un rancho con su esposa, rodeado de árboles frutales. La edad ya no le permite recorrer las montañas como lo hacía antes. Sin embargo, confesó que si alguien necesita su ayuda, él lo atiende en su casa.

Si uno está enfermo, dura curándolo durante cuatro días. Después de ese tiempo empieza a sentirse mejor.

Tiene un pañuelo amarrado a su cabeza y sus facciones son diferentes a las de los demás cabécares. Desde que era niño quería ser Jawa y tuvo que pasar una prueba con otros Jawa de la zona.

La prueba consistía en descubrir dónde estaba una piedra que solo los Jawa pueden ver.

Mucho trabajo

Aseguró que su pueblo puede salir adelante con trabajo.

Él les da este consejo a todos los que viven en Blori Ña, pueblo del cual es uno de sus fundadores y donde vive la mayoría de sus hijos e hijas.

Fernando Martínez nos sirvió de intérprete y tradujo todo lo que decía el Jawa en su lengua cabécar. “Cuando él estuvo como Jawa no cobraba dinero, sino pedía que le pagarán con animales, cerdos o gallinas”, nos contó Martínez.

La ropa está tendida en un mecate, el cual está amarrado a una de las paredes del rancho.

Su esposa es de caminar pausado y se acerca con una silla para que el Jawa pueda sentarse.

-

Vea entrevista a Rafael García, Jawa (médico) indígena.